Завтра я работаю в утро, проедемся до Хельсинки, потом муж отвезёт на техосмотр. Договорились, что техосмотр и исправление возможных неполадок оплатит фирма-продавец. Весьма неплохо, по-моему.

Завтра я работаю в утро, проедемся до Хельсинки, потом муж отвезёт на техосмотр. Договорились, что техосмотр и исправление возможных неполадок оплатит фирма-продавец. Весьма неплохо, по-моему.

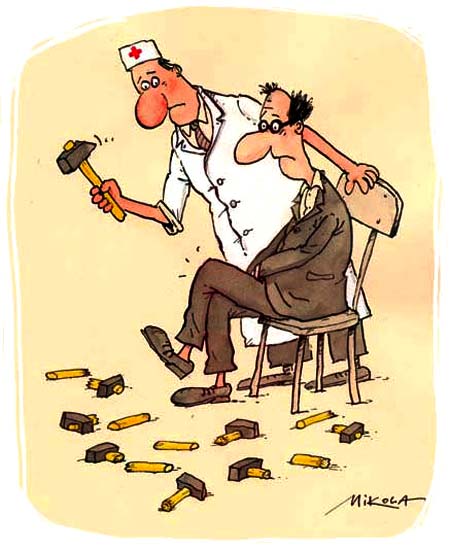

Это не именно моя машина, свою и сфотографировать не успела, весь вечер прошел в езде.